首页

>

新闻公告

>

新闻动态

>

正文

首页

>

新闻公告

>

新闻动态

>

正文

日期:2025-08-18 访问次数:次

2025年7月11日,法国巴黎传来震动学界的消息——中国“西夏陵”成功列入《世界遗产名录》,成为我国第60项世界遗产。这片矗立于宁夏贺兰山下的38.99平方公里遗址群,以9座帝陵、271座陪葬墓和32处防洪工程,向世界昭示着一个被正史遗忘的王朝:西夏(1038—1227年)。当联合国教科文组织宣告其“填补了世界遗产中边缘王朝文明的空白”,世人的目光再次聚焦于党项民族——这个曾以铁骑纵横西北,却最终消散于历史烟尘中的神秘族群。

字出贺兰:党项民族的文字创制

西夏陵的夯土陵塔与残碑,不仅是建筑遗迹,更是破解党项文明的密码。陵区出土的西夏文残碑尤为珍贵,碑上镌刻的方正文字笔画繁冗、棱角锐利,形似汉字却无人能识。这些符号正是西夏王朝的“国书”西夏文。

图1.西夏陵博物馆藏残碑

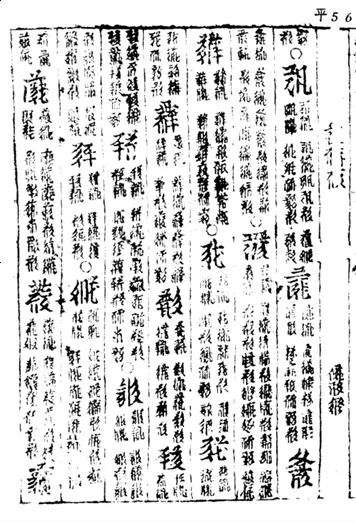

西夏文字的创制于这个民族政权建立的前两年。公元1036年,党项首领李元昊授意重臣野利仁荣创制西夏文字。《宋史·夏国传》中曾记载了这种文字创制的历史:“元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷,字形体方整类八分,而画颇重复。教国人纪事用蕃书,而译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语。”这种文字以汉字为蓝本,却是造字的彻底革新。当野利仁荣摒弃汉字竖钩、以密集斜笔构筑起棱角分明的六千余西夏字时,它们刻意与汉字保持“形似而神异”的距离,虽仿照汉字演绎而成,却无一字相同。西夏文字创作完成后,被李元昊尊为“国书”并迅速在党项民众中推广使用。

图2.西夏文草书《孝经》残叶

西夏文字不仅是党项文化的代表,其创制更是中华文明多元一体格局的生动实践。河西走廊地区历来就是各少数民族往来的交汇点,党项人与汉、藏、蒙、回鹘等民族交融共生。西夏境内的居民以党项人与汉人为主,中原汉文化对党项民族各个方面都产生了强势且深远的影响。这种深刻影响在西夏文字记录的党项古籍中留下了鲜明印记。西夏建国期间,沿袭中原模式制定了自己的法典,以《天盛律令》构建法度,将儒家政治理想铭刻于塞北。科举制度的推行与中原典籍《论语》《孟子》《孝经》等西夏译本的官方刊印,使中原汉学的精髓注入草原政权的血脉。而仿照中原的字书与韵书编纂的西夏文《文海》《文海宝韵》《五音切韵》等本土作品,更折射出党项民族对中原地区“小学”的高度借鉴。今日回望,西夏文字早已超越了“死文字”的范畴,它既是丝绸之路上多民族文明交融的铭文,也是贺兰山下游牧民族党项人民族精神的铠甲,更是中华文明多元一体格局中不可忽视的一环。

形意之间:解码西夏文字的构造基因

西夏正式建国后,西夏文字迅速在甘肃、宁夏和内蒙古西部地区的党项民族聚居区普及开来。即便1227年西夏政权覆灭,这种文字也未曾立即消亡,而是延续使用至16世纪才彻底成为无人知晓的“死文字”。在19世纪末之前,学界所知的西夏文实物资料只有两件:一件是1345年刻在北京居庸关云台券洞内的西夏文《佛顶尊胜陀罗尼》,另一件是1094年立于甘肃武威的《凉州重修护国寺感通塔碑》汉、夏合璧碑刻。此外,还有少量零星发现的西夏文钱币。纸质文献的空白直到1900年庚子事变前后才被打破。法国汉学家伯希和(P. Pelliot)协同法国大使馆的翻译毛利瑟(M. G. Morisse)和法国上海领事馆的翻译贝尔多(F. Berteaux)在北京北海白塔下的一堆废纸和旧书中发现了六卷泥金写本西夏文《妙法莲华经》,这才是近代发现的第一部西夏文纸质文献。

图3.甘肃武威博物馆藏《凉州重修护国寺感通塔碑》

而改写西夏学研究格局的历史性时刻,发生在1908-1909年俄国探险家科兹洛夫(П. К. Козлов)对内蒙古额济纳的黑水城遗址的发掘。当他在黑水城外的佛塔中解开黄沙的封印时,逾万件文献与文物重见天日,其中西夏文文献经系统整理编号已超九千件,规模堪比敦煌藏经洞。这座迄今全球最大的西夏文文献库藏中,蕴藏着被称为“解读西夏文献的金钥匙”的《番汉合时掌中珠》,以及仿效中原韵书体例创制的西夏文韵书《文海》。尘封七百年的党项文明,终在此刻向世界展开卷轴。

图4.内蒙古额济纳旗黑水城遗址

图5.西夏文《番汉合时掌中珠》内页

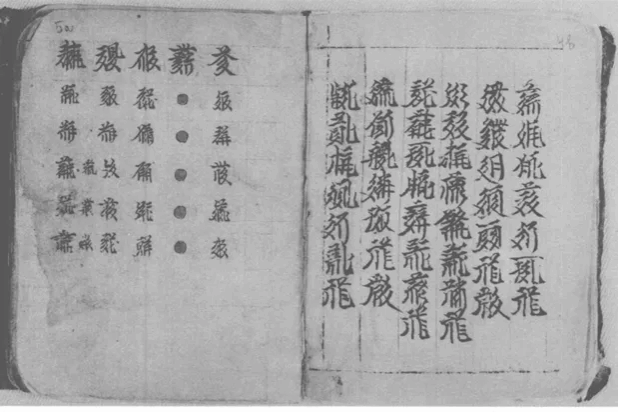

1969年,俄国克平(К. Б. Кеппинг)等学者合作整理刊布了《文海》。这部党项人自己原创的字典集合了中原《说文解字》《广韵》的特点,是迄今对西夏文字结构解说最为详尽的西夏文字典。这部字典中,每个西夏字后都用几个小字来解说字形的构成,使读者可以直观理解西夏人是如何造字的。1983年,中国社会科学院民族学与人类学研究所史金波、白滨、聂鸿音等学者出版《文海研究》,其中不仅包含西夏文《文海》的全文汉译,还包括史金波撰写的《从〈文海〉看西夏文字构造的特点》一文,并将西夏字形结构归纳为单纯字、会意合成字和音意合成字、反切合成字、间接音意合成字和长音合成字、左右互换近义字五类。这几种类型如果借用汉字传统六书的说法,可以把“会意合成”换作“会意”,把“音意合成”、“间接音意合成”和“长音合成”换作“形声”,把“互换”换作“转注”。按照目前学界对党项人造字方法的理解,会意与形声是西夏字最重要的两种造字法。例如:西夏字的“仙”是“山头人全”,就是取“山”字的上部和“人”字的全部造出的字;“人”是“仙之头减”,就是“仙”字去掉上部造出的字。

图6.西夏文《文海》内页

值得注意的是,《文海》中对西夏字形结构的分析并非全部都合情合理,部分字形解说明显存在逻辑问题。例如上文列举的“仙”和“人”两个字,“仙”的解释是“‘山’的上部加上‘人’的全部”,“人”的解释是“减去‘仙’的上部”。这种互为因果的循环论证的解释就不由得让人考虑,党项人是先造了“仙”字还是先造了“人”字呢?所以我们翻检《文海》中对字形的解说,这些矛盾也折射出西夏文字创制的本质特征。作为李元昊时代一次性创制的文字系统,它缺乏汉字数千年演进过程中发生的历时变化。字书的编纂者面对数以千计的西夏文字,难免为强行诠释而构造牵强之说。然而《文海》的价值也正在于这种“不完美”,它如同12世纪党项学者的一面透镜,真实地映照出创制者对本民族文字的认知。

言文相生:西夏文字背后的语言世界

在繁复的西夏文字背后记录的是一种古代藏缅语族的语言,被现代语言学界称之为“党项语”或“西夏语”。如今学界普遍认为其与藏缅语族羌语支诸语言存在谱系关联。但是在这一结论确定之前,也经历了半个世纪的论辩。19世纪初这种篆刻在居庸关长城云台券洞内不为人知的文字曾被认为是女真文字。1896年,法国学者戴维理亚(G. Devéria)推翻了英国汉学家伟烈亚力(A. Wylie)将券洞中的文字误判为女真文字的观点。他通过法国驻中国公使热拉尔(A. Gérard)获取了一份《凉州重修护国寺感通塔碑》的拓片,与已经确证为女真文的“宴台碑”对比之后,他得出居庸关那种未知的文字是西夏文的结论,并推测铭文记录的可能是一种藏语方言。此后,毛利瑟在掘获六卷泥金写本《妙法莲华经》后撰写的《西夏语言文字初探》文中也判断“唐古特语显然是一种藏语”。1916年,德裔美国人类学家劳费尔(B. Laufer)在《西夏语言:印度支那语文学研究》中提出西夏语是藏缅语言大家族中独立而特殊的一员,初步表明它与倮倮和么些语支有确定无疑的亲属关系。这一洞见被苏联学者聂历山(Н. А. Невский,1932)盛赞为“西夏语研究的指南针”。直至1983年,中国语言学家孙宏开先生在《六江流域的民族语言及其系属分类》中提出关于藏缅语族划分的新框架,他将藏缅语族划分为藏、彝、羌、缅、景颇五支,并指出西夏语与川西地区的木雅语最为接近,当属羌语支。至此,最终厘清了西夏语的谱系坐标,为半个多世纪的西夏语系属争论画上句点。

图7.法藏西夏文泥金本《妙法莲华经》

西夏学界很早就参考了构拟汉语中古音的方法来构拟西夏语的语音。利用存世西夏文韵书、反切资料等,把西夏语的声母、韵母、声调的框架建构出来,再根据外部的对音资料,为框架内各类别的声母、韵母拟定音值。1966年,日本学者西田龙雄在《西夏语的研究》中依据汉字和藏文注音材料并参考聂历山遗作《西夏语文学》的资料,构拟了西夏语声母系统。韵母方面参考汉语音韵学的做法,将平上相配得出的综合韵按主元音分作22个韵摄。1968年,俄国学者索夫洛诺夫(М. В. Софронов)在《西夏语语法》中对《同音》《文海》的反切进行穷尽式系联,详列各声韵反切上下字对应表,并参证汉藏注音拟测音值。尤为重要的是,他揭示出西夏语105韵母内部存在四组“循环”,其中第1类至第60类韵母构成大循环,相似的韵母序列复现构成三个小循环。此后,黄振华、荒川慎太郎、李范文、聂鸿音等学者相继提出了新的音值拟测或修正方案。目前中国大陆和台湾学界都普遍采用龚煌城的构拟方案,也因标注于李范文编著的《夏汉字典》中为学界广为接受。他在索夫洛诺夫的构拟基础上提出的修正意见,又从西夏语内部音韵转换的角度为西夏语韵母的构拟提供新的佐证,揭示了西夏语音与构词法、语法之间的关系。

表1. 龚煌城构拟的西夏语辅音表

西夏语的主要元音并不复杂,有i ɨ u e ə o a七个元音。但是对于元音系统内部的组合与归类不同学者意见并不统一,主要争议集中于西夏语是否存在松紧元音、长短元音的对立,西夏语是否存在卷舌元音,以及鼻化元音、辅音韵尾等问题。西夏语本土韵书《文海》中以调系韵将平声字归为97韵,上声字归为86韵,除去声调对立之外西夏语形式相同的韵母平上搭配后共有105个综合韵。为了将全部105个韵区分开来,学界对西夏语韵母的构拟十分复杂。关于声调,学界比较一致的看法是西夏语仅存在平声、上声两个声调。尽管在《文海》《五音切韵》《同音文海宝韵合编》等文献中出现了“平上去入”四声的名称,但这只是党项人从汉语音韵学中搬来的概念,例如“入声”一词被直译为“进入”,显然并未理解汉语入声真正的意义。另外,在调系韵的韵书中也没有见到对去声、入声的区分。因此,西夏语实际声调只有平、上两类。也有学者结合藏语对音材料具体调值,推测西夏语的平声为高调,上声为低调。

图8.西夏文韵图《五音切韵》甲种本

西夏语语法研究相较语音研究仍显薄弱,但随着二十世纪海量西夏文文献出土,语法研究取得了两大里程碑式的突破。首先是动词趋向范畴的发现。20世纪80年代,俄国学者克平通过分析西夏文佛经与世俗文献,论证了西夏语存在表动作方向的前缀。她提出西夏语有7个完成体前缀,这些前缀虽然为完成体标记,但其方向指示功能只能从与其搭配的动词来体现,且这种功能正在逐渐弱化。同时,她还发现与6个与完成体前缀密切相关的“希求式”前缀。每个完成体前缀都对应一个希求式前缀,并与一类动词相结合。克平认为完成体前缀和希求式前缀都属于表示动作方向的前缀,而希求式前缀源于完成体前缀的动作方向前缀和表示愿望的某种词素融合而成。2000年克平在《西夏语的动词》一文中完善了对趋向前缀的认识,保留了6个完成体前缀和5个希求式前缀,并通过语音对应证实两类前缀的同源关系。另一大突破是一致关系范畴的确认。1968年,西田龙雄最早发现西夏语动词后有时可以附加表示人称的后缀。1976年,克平在《西夏语动词的主宾语一致关系》文中首次提出西夏语动词存在一致关系。此后她在《西夏语动词的一致关系》(1981)和《再论西夏语动词的一致关系》(1982)两篇文章中进一步明确了西夏语一致关系标记的来源与分布。西夏语中有三个一致关系标记,分别为第一人称单数、第二人称单数和第一、二人称复数词尾。近年围绕西夏语一致关系的研究也不断发展。西田龙雄在《西夏语言研究新领域》中首次提出西夏语有双数一致关系标记的观点。这一看法之后又有荒川慎太郎与张永富的进一步讨论。另外,一致关系范畴与动词词干转换的关系也有西田龙雄与龚煌城的研究,特别是龚先生根据自己的拟音,将与人称呼应有关的动词分为五类,揭示了形态与音韵转换的关联。

丝路文库:文字承载的多元文明图景

西夏文献如同一幅用文字编织的丝绸之路长卷,承载着11至13世纪河西走廊地区多民族文明的碰撞与交融。党项民族在河西走廊地区统治了二百余年,留下了卷帙浩繁的党项古籍文献,其类型之丰富、内容之广博,早已远超单一文明的界限,成为解码中国古代西北地区多元文明的重要途径。

党项民族自始至终都不拒绝吸收外来文化,西夏与汉、藏、回鹘、契丹等民族的领地接壤,出土文献显示出西夏受外来文化影响显著。其中,中原汉文化影响最为深广,从治国理政的法典,到教化民众的识字教材,处处可见中原印记。唐宋的政治制度被党项民族全面接受,并按中原模式设官建制。西夏科举制度创建后,由政府组织刻印中原儒家典籍的西夏文译本。《宋会要辑稿》记载了通过榷场购买儒家经典以及西夏遣贡使请求宋政府赐予九经。《宋史·夏国传》记载了野利仁荣在西夏建国之初曾经主持“蕃学”。写于12世纪末的《夫子善仪歌》说野利仁荣曾有弟子三千七,体现出西夏推行的完全是与中原儒家文化一致的教化手段。党项民族所处的地理历史环境、统治者的政策与措施以及党项民族高层次精英的积极推动等原因,促使了中原儒学在河西地区的繁荣发展。黑水城出土的儒学文献总量虽然不多,但种类多样且极具党项特色,代表了当时党项民族的先进文化,得到了民众普遍认同,在河西地区广泛流传,对党项民族的经学、史学、文学艺术、天文历法等都产生了极大影响。

吐蕃文化对西夏的影响远不及中原文化,主要体现在藏传佛教的传播。史籍曾明确记载早在1045年元昊皇帝曾“遣僧吉外吉法正谢赐藏经”,说明在西夏早期藏族僧人已经活跃于西夏。黑水城出土了大量藏传佛经的西夏译本,留存着吐蕃僧侣参与译经、校勘的痕迹,特别是在仁宗仁孝皇帝时期,新译佛经中呈现出的藏式翻译特征最为显著。此外,一些西夏佛经中的术语更能直指源自吐蕃。例如“如来”这个词西夏文字面意思是“实来”,大致相当于藏语De bzhin gshegs pa,不同于梵语的Tathāgata和汉语的“如来”;“经”西夏文字面意思是“契经”,大致相当于藏语mdo sde。这些都说明党项人的佛教知识最初来源于吐蕃。正是由于党项人民在接受、实践和传播佛教时,同时受到了来自汉、藏两种不同的佛教传统的影响,西夏的佛教呈现出一种汉藏佛教显密圆融的特征。

在西夏文献中也有契丹文化与回鹘文化的影响,史料曾记载回鹘僧人曾在西夏地区从事佛教活动,《辽史·道宗纪》中就有“咸雍三年(1067)冬十一月壬辰,夏国遣使进回鹘僧、金佛、梵觉经。”另外,黑水城文献中也出土了辽鲜演大师原著的《华严经谈玄决择记》的西夏译本。另有首尾皆残版口题书名简称“镜”的刻本佛经,为在辽代僧人道㲀《镜心录》基础上编译的作品等。这些作品见证了辽代佛教思想在河西走廊的本土化转译。

《番汉合时掌中珠》著者骨勒茂才在这本小书的“序言”中曾写道:“今时人者,番汉语言可以俱备。不学番言,则岂和番人之众?不会汉语,则岂入汉人之数?番有智者,汉人不敬;汉有贤士,番人不崇。若此者,由语言不通故也,如此则有逆前言。”学会“番言”,是汉人团结“番人”的重要途径,学会汉语,则是“番人”融入汉族的重要手段。西夏文字正是河西走廊多元文明互鉴的璀璨结晶。这六千余个独特的方块字符,不仅凝聚了党项民族的智慧,更是古代河西地区文化交融互鉴的实证。它系统性地借鉴了汉字的方块结构、书写规范甚至造字方法。特别是造字后,这套文字被成功推广运用,记录下涵盖法典、佛经、诗歌、文书等在内的多种西夏文文献,翻译了大量源自中原地区和吐蕃地区的佛教经典。这些跨越时空的文本遗存,以无可辩驳的实物证据,见证了河西走廊作为文化枢纽地带,连接党项文化与中原文化,实现深层互融互鉴的创造性转化的历史事实。同时,这种文字书写的西夏文献恰似封存千年的藏缅语族语言的历史标本,也为藏缅语的历史比较、文字创制与语言接触研究提供了独一无二的语言样本。

作者简介

麻晓芳,文学博士,北京语言大学语言科学与资源学院副研究员,硕士研究生导师。主要研究领域为民族文献语言学,西夏学。

学院微信公众号

团学公众号-言科青语

Copyright © 2025 北京语言大学语言科学与资源学院 版权所有