首页

>

新闻公告

>

新闻动态

>

正文

首页

>

新闻公告

>

新闻动态

>

正文

日期:2025-07-10 访问次数:次

《英语音系》

百余年来音系学发展历程中极具影响力的一部力作!

内容简介

《英语音系》是生成音系学的标志性成果及其理论奠基之作,也是百余年来音系学发展历程中极具影响力的一部力作!

《英语音系》是麻省理工学院语言学系几位杰出的生成语法学家十几年来坚持不懈、共同努力的结晶。正是由于他们十多年来的不懈努力,才彻底改变了以往以描写与分类为主的结构主义音位学的程序分析方法,建立起以解释为目标、以循环性等原则为基础的富有成效的生成音系学的理论模式。

生成音系学的基本单位不再是音段性的音位,而是区别特征;音系改写规则建立起了表层形式与底层形式之间的形式关系。《英语音系》创见性提出并系统阐释的这种“从底层到表层多步骤的音系推导或映射理论”随后成为了20世纪60年代以来全世界语音研究领域中的主流理论模式。

作者简介

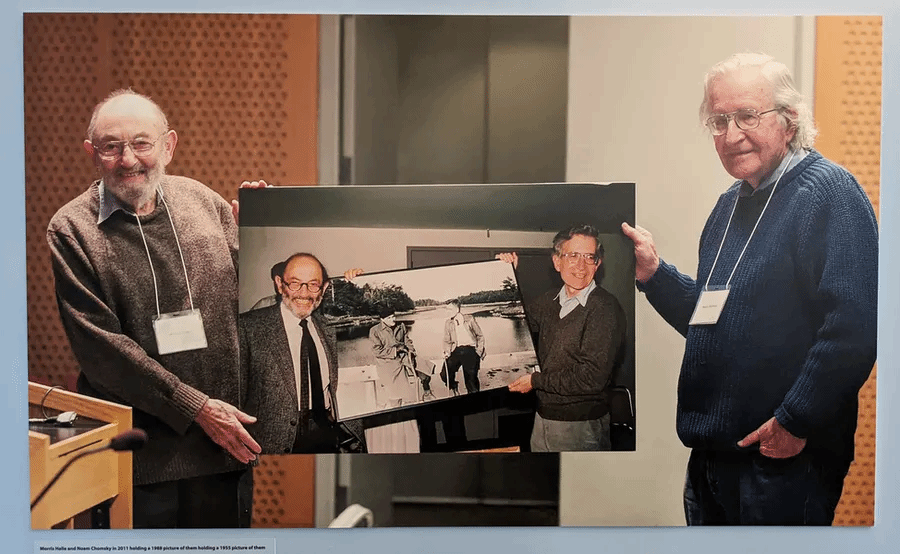

诺姆•乔姆斯基(Noam Chomsky),美国著名语言学家、哲学家、认知科学家和政治评论家,著述颇丰,全球高被引作者之一;1955年在宾夕法尼亚大学获得语言学博士学位后在麻省理工学院从事教学和研究直至荣誉退休,曾任该校语言学与哲学系主任、认知科学研究中心主任,现任亚利桑那大学语言学教授;以《句法结构》(1957)等著作创立了转换生成语法理论,引发了多学科的“认知革命”;《英语音系》一书是他所写的唯一的一本音系学专著。

莫里斯•哈勒(Morris Halle),美国麻省理工学院语言学资深教授。1968年他与乔姆斯基合著的《英语音系》一书,堪称为生成音系学理论的奠基之作,其后出现的各种音系学理论也都与他有着密不可分的关系。在他的指导下,MIT的博士生接连不断地提出新的生成音系学的理论和研究方法,推动音系学不断发展和完善。哈勒是生成音系学理论的主创人,也是音系学理论发展的引领者和带头人,他被公认为生成音系学理论之父。

译者简介

马秋武,北京语言大学教授、博导,《韵律语法研究》主编之一,《当代语言学》等刊物编委。主要研究领域为音系学、语音学、外语教学与研究。出版专著《优选论与汉语普通话的音节组构》《优选论》《西方音系学的理论与流派》《什么是音系学》等;出版译著《社会语言学》《学做优选论》《词库音系学中的声调》《语调音系学》《音系与句法》等。

中文版序言

诺姆·乔姆斯基

无需多言,我很高兴地能看到《英语音系》的中译本。但唯一的遗憾是,我的老朋友、挚友和长期合作的伙伴莫里斯·哈勒(Morris Halle)不能再与我们一起分享这份喜悦了。

在此序言中,我将尽量谈一谈有关我们俩合作完成这项研究成果的一些背景。

我与莫里斯相识于1951年,当时我作为新入学的研究生来到哈佛。莫里斯已在哈佛大学,他不仅还在麻省理工学院兼职教学,也在麻省理工学院电子研究实验室(RLE)工作。该实验室是主要跨学科中心,处于现代高科技的经济与文化创新的最前沿。作为哈佛大学的研究生,当时,莫里斯正在与罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)密切合作,而我也正和罗曼变得慢慢熟悉起来。我于1955年加入莫里斯的实验室和现代语言系,而后罗曼对我们在麻省理工学院创建语言学系给予了很大帮助。

我与莫里斯很快成为了亲密无间的挚友、合作者,这份关系一直保持到他生命的最后一刻。

我与莫里斯不仅有共同的兴趣,而且对已有的语言学以及新兴传播学和行为科学中的主流理论也都持怀疑态度。还有一位(也是我们的好朋友)跟我们持有相同兴趣和怀疑态度的哈佛大学研究生是埃里克·伦内伯格(Eric Lenneberg),他后来在其经典著作①中创立了现代语言生物学研究。

我与莫里斯从开始就在一起合作。我们的兴趣主要集中在后来被称为“生成音系学”的领域。莫里斯当时在研究俄语的音系,这项研究后来发展成为他的博士论文,之后又进一步扩展并发表,对现代音系学做出了重大贡献②。他还在RLE对这一新兴领域进行语音分析的开创性工作,并与人合著了该领域的一部奠基之作③。我自己的研究工作与莫里斯的兴趣一致,就是后来被称之为“生成事业”的领域,更具体地说,是生成音系学④。

当时语言学中的普遍假设是,语言习得是“一个训练和习惯的问题”,用法上的任何新东西均可以起源于类比情况⑤。语言哲学被类似的概念所支配。在最具影响力的美国人蒯因(W. V. O. Quine)看来,语言是“当前言语行为倾向的复合体”,即一种由斯金纳的条件反射理论建立起来的复合⑥,它使操同一种语言的人彼此变得愈发相像。其他领域也提出了类似的概念。我们把用相关术语理解的结构语言学视为一门纯粹描写性的“分类学的科学”。结构主义语法可通过应用于任何语料库的分析程序获得。分析程序必须严格避免“层级混合”。一种语言的分析程序是从语音学开始的,接下来是音系学,然后是形态学,最后是句法⑦。绝大部分研究是在音系上,主要是基于音位学原理的一种新的核心发现。

在我们看来,这其中很多都是不合情理的。而我们著就的这部《英语音系》一书,其研究方向与此截然不同。在我们看来,对语言以及其他认知领域所做的最基本的探讨似乎都已驳斥了关于习得的假设和行为主义的总体框架。把语言研究限定在描写和分类上,似乎也太过于局限。为什么单在语言研究上就要放弃现代科学的基本目标?为什么以这种方式而不是另一种方式解释其中的奥秘呢?

除了音系学的某些方面外,结构语言学中几乎没有出现过这个问题。部分原因是人们普遍认为(有时明确地表达出来)语言的变异几乎可以不受任何限制,语言一定要一个一个地单独来学,而且也没有任何先入之见。若是如此,则无法找到合理的解释。这个领域仅限于描写和分类,仅限于由分析程序决定的单位排列。

类似的假设在生物学中也很常见。人们普遍认为,有机体可以无限制地发生变化。后来的发现表明,这种想法从根本上是错误的,不仅有限制,而且限制得很严厉,甚至还可能存在一个只有表面变异变化的“普遍基因组”。我认为语言学也一直在走类似的发展道路,这是一个极具争议的问题,我在此不作深入探讨。

我们对语言研究的标准方法所持的怀疑态度,成为了新出现的交际和行为领域中的主流信条,它们在许多方面都颇为相似。20世纪中叶及之后几年,这种学术气氛被以色列逻辑学家耶霍夏·巴尔-希勒尔(Yehoshua Bar-Hillel)敏锐地捕捉到。他是RLE的常客,是这些新兴学科的领军人物,也是我们亲密的私人朋友。

总的来说,人们有一种欣喜若狂的感觉,期待着在以前被认为是心灵研究的领域中取得重大成就。巴尔-希勒尔在其回顾性的陈述(1965)中写道:“有一种无处不在、咄咄逼人的感觉……随着控制论的新见解和信息论技术的新发展,我们在全面理解‘动物和机器’的交际复杂性上已经最终实现了突破。语言学家与心理学家、哲学家、社会学家都为电气工程师和概率数学家进入交际通信领域而欢呼⑧”——从所说的职业范围来看,我们完全可以将这一领域理解为范围宽广的领域。

正如巴尔-希勒尔所讨论的那样,这些雄心勃勃的期待还没有实现,但这些领域确实得到了发展,只是方式迥然不同而已。

对这些问题持有的怀疑态度,给莫里斯及其当时所从事的研究工作注入了活力。我们的第一个合作出版物是关于韵律的研究,它与通常的研究理念完全不同,甚至大相径庭,因而一直未得到人们的关注,直到它成为《英语音系》的重要基础⑨。当时,遵照分类科学的基本原则,只给韵律标注:就英语而言,是四级重音四层音高的标注符号。莫里斯注意到该研究方法有个特征有问题,最后证明这个特征可产生非常重要的结果。他观察到,第二语言的流利说话人常会犯许多语音错误,但似乎总能使用正确的韵律。罗曼·雅各布森就是一个明显的例证。他的英语不仅完美,而且还非常老练,但听起来却很像俄语,尽管韵律正确。

自然会得出这样的结论:韵律一定是由语言的其他属性决定的。这个问题一经提出,则表明韵律实质上是由句法结构通过循环计算原理决定的。因此,有句法知识的说话人都会反应性地指派正确的重音音高曲拱,而实际上是不知不觉地应用了这条原理。

显然,这种研究方法从根本上违反了禁止混淆层级的规定,即一种程序性语言分析方法的基本属性。循环性原则在结构主义框架中也没有什么意义,而且所有这些也都与行为主义的假设不一致。

我和莫里斯都坚持这种研究方法,同时还对音位学原理等其他程序性语言学基本假设进行了批判性的分析。莫里斯在他的俄语音系学著作中指出,如果采用音位学原则,则有必要复制原本可以统一起来的规则,即鉴于音位学原则在结构主义研究中的作用而产生的一种极具意义的结果。我自己对分析程序的探究也得出了类似的结论⑩。越来越多的人认为,程序方法中几乎没有什么是可以保留的,应该干脆全面放弃,转而支持采用生成理论框架。

《英语音系》是对这些尝试进行细针密缕研究的结果。所有程序上的考虑以及分类学上的限制都被摈弃,目标就是解释。事实证明,循环性原则不仅适用于现已成为最简理论研究基础的句法,而且一般来说,也为音系学提供了一种富有成效的研究方法。正如循环规则解释了诸如[American [history teacher]]“美国的历史老师”与[[American history] teacher]“美国历史的老师”之间的韵律差异一样,它们也解释了如[[compensate]ion]“补偿”与[[condens]ation]“浓缩”中第二个音节的元音弱化、动词性与名词性torment“折磨”(以及二者与torrent“激流”形成的对比)的不同发音等等很多其他的语言事实。另外,还提出了其他许多手段,如我们在科学研究中所希望和期待的,《英语音系》的最后一章评析了一些新出现的问题。

正如莫里斯的《俄语音系》(Sound Pattern of Russian)的标题那样,这是向爱德华·萨丕尔的《语言的音系》(Sound Patterns of Language,1925)(这部著作在随后几年蓬勃发展的结构主义语言研究中基本上被搁置,经常如受到贬斥一样被抛弃)所采用的非正统语言研究方法的致敬。我们觉得,萨丕尔的总体研究方法是合理的,可以在生成理论框架中加以改进与发展。基于类似的想法,《英语音系》的末尾拐弯抹角地提到了帕尼尼,因为当时的语言学家们并不十分清楚古典印度的生成语法研究情况。

我认为,公平地说,数千年来对语言丰富研究的传统一度被20世纪行为主义/结构主义潮流摈弃一旁,而当前的研究则在复兴和扩展这一传统。毫无疑问,这些研究都已取得了许许多多不朽的成就,而我个人的感觉是,我们今天应该以结构主义和人类语言学提供的敏锐洞察力为基础,利用数学计算理论的新工具去追寻传统的真知灼见。《英语音系》就是带着这样的想法写成的。

(写于2022年8月10日)

①Lenneberg, E. 1967. Biological Foundation of Language. Wiley.

②Halle, M. 1959. The Sound Pattern of Russian. De Gruyter.

③Jakobson, R., R. G. Fant and M. Halle. 1951. Preliminaries to Speech Analysis. MIT.

④Chomsky, N. 1949. Morphophonemics of Modern Hebrew. 1951 revision published by Garland, 1979.

⑤Bloomfield, L. 1933. Language. Henry Holt. 有关主要从布龙菲尔德的视角对美国结构语言学所做的广泛讨论和辩护,以及对生成事业所提出的尖锐批评,见C.F. Hockett (1968)State of the Art. Mouton.

⑥Quine, W.V.O. 1960. Word and Object. MIT.

⑦对这个框架最全面的阐述是泽里格·哈里斯(Zellig Harris)所著的《结构语言学方法》(芝加哥,1951),此外,它在将其分析方法仔细扩展到句法中是独一无二的。

⑧Bar-Hillel, Y. 1965. Cybernetics and linguistics.重印于Bar-Hillel (1971), Aspects of Language: Essays and Lectures on Philosophy of Language, Linguistic Philosophy and Methodology of Linguistics. Jerusalem: Magnes Press.

⑨Chomsky, N., M. Halle and F. Lukoff. 1956. “On Accent and Juncture in English.” 载于M. Halle, H. Lunt, H. McLean and C.H. Van Schooneveld主编的莫顿(Mouton)出版社出版的For Roman Jakobson一书中。

⑩Chomsky, N. 1964. Current Issues in Linguistic Thoery. Mouton.

目录

序

平装本序

第一部分 总论

第一章 背景

第二章 英语音系学及音系学理论概貌

第二部分 英语音系学

第三章 英语音系学中的转换循环

第四章 词层音系学

第五章 规则汇总

第三部分 历史

第六章 现代英语元音系统的演化

第四分部 音系学理论

第七章 语音学框架

第八章 音系学原理

第九章 尾声与序曲:特征的固有内容

参考文献

索引

语言索引

词汇索引

词缀索引

主题索引

学院微信公众号

团学公众号-言科青语

Copyright © 2025 北京语言大学语言科学与资源学院 版权所有